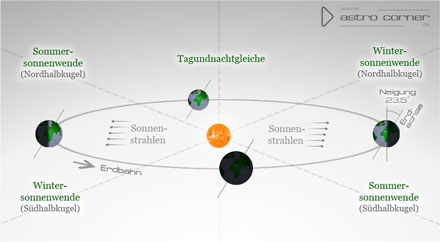

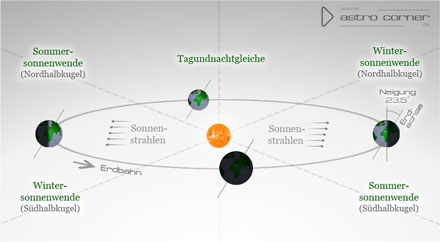

Die Ursache für das jährliche Wechselspiel der Jahreszeiten findet sich in den Bahneigenschaften unseres Heimatplaneten. Die

Erdachse - eine gedachte Linie, um die die Erde eine Eigenrotation vollführt - steht nicht senkrecht auf der Umlaufebene des Planeten um die Sonne, sondern weicht von dieser Stellung um etwa 23,5° ab.

|

| astrocorner.de |

| Die Neigung der Erdachse gegenüber der Ekliptik führt zum Phänomen der Jahreszeiten |

Während die Erde im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne läuft, verbleibt die Richtung der Erdachse konstant im Raum (raumfeste Lage), rotiert also nicht mit. Daraus ergibt sich der Umstand, dass sich die Beleuchtungsverhältnisse auf der Nord- und Südhalbkugel unseres Planeten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändern. Die Sonne beschreibt an jedem neuen Tag einen leicht veränderten Bogen am Himmel - der sogenannte

Tagbogen, also die gedachte Linie am Himmel, die die Sonne auf ihrem täglichen Weg von Auf- bis Untergang zurücklegt. Dieser Bogen fällt im Herbst und Winter recht klein und flach aus, im Frühling und Sommer ist dieser allerdings viel länger und ragt hoch über den Horizont.

Dies wirkt sich sowohl auf die Dauer des hellen Tages (Sonnenscheindauer) als auch auf den Winkel aus, unter dem die Erdoberfläche eines Beobachtungsortes vom Sonnenlicht bestrahlt wird (Kulminationshöhe der Sonne). Im Frühling/Sommer ist die Dauer des hellen Tages länger als im Herbst/Winter und die Sonnenstrahlung trifft viel steiler auf die Erdoberfläche. Daher erfährt die Erdoberfläche einen viel höheren Energieeintrag, was wiederum zu einer Erwärmung der entsprechenden Erdhalbkugel in diesem Zeitraum führt.

Den höchsten Stand des Jahres erreicht die Sonne zur Zeit der

Sommersonnenwende, ein Ereignis das im Kalender als

Sommeranfang aufzufinden ist. Die wärmsten Monate trifft man allerdings aufgrund der thermischen Trägheit der Erde mit einer Verzögerung von ein bis zwei Monaten an - die warme Saison ist daher die Jahreszeit, in der die Kulminationshöhe der Sonne von Tag zu Tag abnimmt.

Die extremsten Auswirkungen der Jahreszeiten trifft man in höheren geografischen Breiten an. Jenseits des nördlichen bzw. südlichen Polarkreises tritt das Phänomen des

Polartags bzw. der

Polarnacht auf, d.h. dort werden Gebiete im halbjährlichen Wechsel entweder dauerhaft von der Sonne beschienen (die Sonne geht dort nicht unter), oder versinken in dauerhafte Nacht (die Sonne geht nicht auf).