|

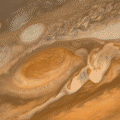

NASA, JPL |

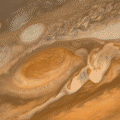

Jupiters Großer Roter Fleck aus Sicht der Raumsonde Galileo am 26. Juni 1996 |

Eine besonders auffällige Erscheinung in der Atmosphäre des größten Planeten in unserem Sonnensystem ist der

Große Rote Fleck, der schon seit Erfindung des Teleskops vor rund 400 Jahren mit nur leichten Veränderungen beobachtet wird.

Er rotiert recht stabil zwischen zwei Wolkenbändern in etwa 22° südlicher Breite. Seine Länge im System II hat sich in den Jahren 1997-2003 von 60° auf 80° verändert, nach dem sie zuvor über eine lange Zeit eher stabil war.

Sein visueller Eindruck im Teleskop ist allerdings kein tiefes, leuchtendes Rot sondern schwankt im Lauf der Jahre eher um ein helles Orange.

Der Grund für die eindrucksvolle Erscheinung ist weitgehend ungeklärt. Licht ins Dunkel könnte ein überrschendes Ereignis bringen, das zu Beginn des Jahres 2006 beobachtet wurde - es bildete sich überraschend ein kleineres ebenfalls rotes Sturmsystem.

Entstehung des Kleinen Roten Flecks

|

NASA |

Jupiters Großer Roter Fleck und einer der kleineren Vorgänger- Stürme des Kleinen Roten Flecks aus Sicht der Raumsonde Voyager 1 im Jahr 1979 |

Der Wirbelsturm, der offiziell den Namen

(Rotes) Oval BA trägt, mittlerweile aber eher als

Kleiner Roter Fleck oder

Red jr. bekannt ist, hat sich ursprünglich durch die Verschmelzung von drei kleineren weißen Zyklonen gebildet.

Die Entstehung dieser drei Sturmsysteme wiederum wurde schon in den 1940er Jahren in einem Wolkenband etwas südlich des Großen Roten Flecks beobachtet. Ungefähr 60 Jahre lang wurden die drei Zyklone gesichtet, ohne dass es dabei zu signifikanten Veränderungen gekommen ist.

Die beiden Voyager-Sonden stellten bei ihrem Vorbeiflug im Jahr 1979 in diesen Stürmen (Bezeichnung

Oval BC,

DE und

FA) Windgeschwindigkeiten von bis zu 430 km/h fest. Diese Messungen konnten auch von der Galileo-Mission in den 1990er Jahren bestätigt werden.

|

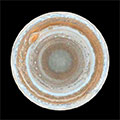

| NASA, ESA, GSFC, UC Berkeley |

| Bild der beiden roten Sturm- Systeme in der Jupiter- Atmosphäre aufgenommen vom Hubble Space Telescope am 8. und 16. April 2006. |

Im Jahr 1998 verbanden sich vorerst zwei davon zu einem größeren weißen ovalförmigen Sturm (

BE), der zwei Jahre später auch den dritten 'verschluckte'. Der verbliebene Wirbelsturm war etwas dunkler, zeigte aber noch immer eine blasse weiße Färbung und wurde in den darauffolgenden Jahren als

Weißes Oval BA bezeichnet.

Zu Beginn des Jahres 2006 vernahmen Wissenschaftler und Amateurastronomen ein bis dahin noch nie beobachtetes Ereignis auf Jupiter. Das

Weiße Oval BA verdunkelte sich und veränderte seine vormals blasse helle Färbung in rasanter Geschwindigkeit in ein deutliches Rot.

|

| Christopher Go |

| Amateuraufnahme der beiden Roten Flecken vom 28. Mai 2006 |

Im Laufe von einigen Wochen bildete sich scheinbar ein neuer

Kleiner Roter Fleck, der seinem großen Vorbild beinahe Konkurrenz machen könnte.

Da sich der Große Rote Fleck in einer anderen Breite befindet als sein kleiner Kompanion, rotiert er etwas schneller um den Jupiter-Globus. Aus diesem Grund ziehen die beiden Systeme ungefähr alle zwei Jahre aneinander vorbei. Zu Kontakten der beiden Sturmsysteme ist es innerhalb der sechs Jahre, in denen das

Weiße Oval BA bekannt war, drei Mal gekommen. Dabei ist es jedoch zu keinen signifikanten Veränderungen der Stürme gekommen.

|

| Gemini |

| Begegnung des Kleinen und Großen Roten Flecks im Sommer 2006 - Infrarot- Aufnahme mit adaptiver Optik am Gemini North ALTAIR Teleskop |

Nach der letzten Berührung der beiden Stürme im Sommer 2006 hat der kleinere Rote Fleck allerdings nochmals an Intensität zugelegt. Wissenschaftler konnten aus den hochauflösenden Bildern des Weltraumteleskops Hubble die Windintensität im

Kleinen Roten Fleck bestimmen. Demnach erreichen die dort tobenden Winde derzeit Geschwindigkeiten von bis zu 650 km/h und erreichen damit die gleiche Stärke wie die des

Großen Roten Flecks.

Der kleinere der beiden Stürme ist mittlerweile ungefähr so groß wie die Erde, der

Große Rote Fleck besitzt in etwa den doppelten bis dreifachen Durchmesser.

Gründe der Verfärbung

Der Urprung der roten Farbe selbst ist weitgehend ungeklärt. Man geht davon aus, dass es sich hierbei um Material aus tieferen Schichten der Jupiter-Atmosphäre handelt, das durch die gewaltigen Winde dieser Stürme bis über die höchsten Wolken der Atmosphäre aufgewirbelt wird und sich dort durch die Einwirkung der ultravioletten Strahlung der Sonne rötlich verfärbt.

Der Grund für die beobachtete Veränderung der Farbe des

Ovals BA wird als Indikator für eine gesteigerte Aktivität des Sturms gedeutet. Die Wissenschaftler vermuten, dass der

Kleine Rote Fleck innerhalb des Jahres 2006 noch aktiver geworden ist, weil er in seinem Wolkenband der einzig verbliebene Wirbelsturm ist und daher mit sehr viel Energie gespeist wird.

Beobachtung der Sturmsysteme

Der

Große Rote Fleck ist schon in kleineren Teleskopen zu erkennen.

Um den Sturm aufzufinden, kann man sich an der durch ihn bedingten Einbuchtung am Südrand des dunklen

Südlichen Äquatorialen Gürtels orientieren. Diese wird auch als Bucht des

Großen Roten Flecks (

Red Spot Hollow) bezeichnet.

Für den nur etwa halb so großen

Red jr. werden ein größeres Teleskop und gute Sichtbarkeitsbedingungen benötigt. Die beste Beobachtungszeit fällt mit der Überquerung der Stürme des Jupiter-Zentralmerians zusammen.