|

|

|

Shoemaker-Levy 9

Impakt einer gewaltigen Kometen-Kette |

|

|

| Impakt des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf Jupiter |

|

|

| NASA / STScI |

| Komposit-Bild von Hubble-Aufnahmen des Kometen Shoemaker-Levy 9 im Anflug auf Jupiter |

In der Zeit vom 16. bis 22. Juli 1994 sorgte der Absturz des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf den Planeten Jupiter für ein ungewöhnlich großes astronomisches Medienereignis. Noch nie zuvor konnte eine Serie kosmischer Impakte direkt beobachtet werden.

Entdeckung

Der Komet wurde am 24. März 1993 von Carolyn und Eugene Shoemaker sowie David H. Levy als ein Objekt 14. Größe auf einer Aufnahme des Palomar-Observatoriums zur Suche nach erdnahen Objekten entdeckt. Carolyn nahm seit Anfang der 1980er Jahre zunehmend Teil an der wissenschaftlichen Arbeit ihres Ehemanns Eugene und wurde bereits 1992 zur Rekordhalterin unter den Kometenentdeckern, denn sie überbot den bis dahin mit 28 Entdeckungen führenden berühmten französischen Kometenjäger des vorangegangenen Jahrhunderts Jean Louis Pons (1761−1831) um einen Fund. Auf einer fotografischen Platte des 18−Zoll-Schmidt−Teleskops erkannte sie inmitten eines Sternfelds etwa 4 Grad entfernt von Jupiter einen recht merkwürdigen nebulösen Strich von etwa 50 Bogensekunden Länge und 10 Bogensekunden Breite. Ihrem ersten Eindruck zufolge erschien das Objekt wie ein zerquetschter Komet − 'It looks like a squashed comet'.

Die Entdeckung konnte kurz darauf am Kitt−Peak-Observatorium im US-Bundesstaat Arizona bestätigt werden. Hier erkannte James V. Scotti bereits die zahlreichen Bruchstücke des Kometen. Wenig später bekräftigte Brian G. Marsden vom Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts die Einmaligkeit des Fundes.

Die Bahnbestimmung ergab, dass sich die Kometen-Kette in einer stark exzentrischen Bahn (e = 0,99) um Jupiter bewegte. Der jupiterferne Punkt des Orbits befand sich 0,33 Astronomische Einheiten entfernt von dem Gasplaneten. Der vorherberechnete Kurs sollte die Objekte etwa ein Jahr später in die Atmosphäre des Planeten führen.

Da es sich bereits um den 9. periodischen Kometen handelte, der vom Shoemaker-Ehepaar und Levy gemeinsam entdeckt wurde, erhielt er die offizielle Bezeichnung Shoemaker-Levy 9.

Vorgeschichte

Vermutlich war der ursprüngliche Kometenkern ein erloschenes inaktives Mitglied der Jupiter-Kometenfamilie mit einem Aphel knapp innerhalb der Jupiter-Umlaufbahn und einem Perihel im Asteroidengürtel. Möglicherweise wurde er schon Ende der 1960er oder Anfang der 1970er Jahre durch die gravitative Wirkung Jupiters eingefangen und umrundete den Planeten seither auf auf einem stark exzentrischen Orbit.

Am 7. Juli 1992 raste der bis dato noch unbekannte Komet mit einem Abstand von nur 40.000 km über die Jupiteroberfläche. Diese Bahn lag innerhalb des Orbits von Jupiters innerstem Mond Metis und auch innerhalb der Rocheschen Grenze. Der im Durchmesser etwa 1,8 km große Kern des Ausgangskometen wurde dabei durch die Gezeitenkräfte des großen Gasplaneten in einzelne Bruchstücke zerlegt.

Daraufhin wurden die 21 Kometen-Trümmer in einen chaotischen Orbit um den Planeten gezwungen, in dem sie zu einer mehrere 100.000 Kilometer langen Kette auseinandergezogen wurden. Die einzelenen Fragmente bildeten jeweils eine Staubkoma aus. Zu weiteren sekundären Kernteilungen kam es danach kaum noch.

Letzter Orbit um Jupiter

|

| NASA / SCScI |

| Positionen von Erde, Jupiter und Galileo während des Impakts (nicht proportional) |

Erst am 18. März 1993, kurz bevor die Trümmerkette ihre jupiterfernste Position in einer Entfernung von etwa 50 Millionen Kilometern zum Gasplaneten erreichte (Apojovium am 16. Juli 1993), wurde die Kometenwolke entdeckt. Seit dem steuerten die einzelnen Fragmente auf den Planeten zu, in dessen Atmosphäre sie im Verlauf einer Woche nacheinander vom 16. bis 22. Juli 1994 eintauchen sollten.

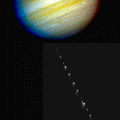

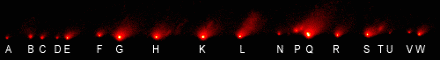

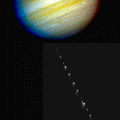

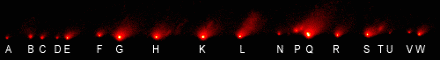

Die einzelnen Fragmente wurden von A bis W durchnummeriert. Ein Großteil der Trümmer wies einen Kerndurchmesser von mehreren hundert Metern auf.

|

| NASA / STScI |

| Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levi 9 |

Kurz vor dem Aufschlag begann der mit Q bezeichnete größte Restkörper des Hauptkerns sich in weitere Teile aufzulösen. Insgesamt hatten sich die Fragmente inzwischen auf einer Länge von fast 5 Millionen Kilometern verteilt und flogen von Süden kommend die Jupiter-Oberfläche mit mittleren Einfallswinkeln von 43 bis 44 Grad an.

Beobachtung durch Teleskope und Raumsonden

Obwohl die Einschläge auf der Nachtseite des Jupiterglobus erfolgten, wurde das Ereignis weltweit von Amaterastronomen und professionellen Wissenschaftlern beobachtet. Detaillierte Untersuchungen wurden auf der Erde beispielsweise am W. M. Keck-Observatorium auf Hawaii, der Europäischen Südsternwarte in Chile oder dem Calar-Alto-Observatorium in Südspanien durchgeführt.

Im Weltraum wurden Beobachtungen mit den Weltraumteleskopen Hubble und ROSAT durchgeführt. Zudem wurde die Raumsonde Ulysses (2,6 A.E. entfernt) zeitweise auf Jupiter ausgerichtet. Die 44 A.E. entfernte Raumsonde Voyager 2 lauschte nach Radioemissionen und führte Beobachtungen mit einem UV-Spektrometer durch.

|

| AP/NASA/JPL |

| Jupitersonde Galileo |

Die mit Abstand beste Perspektive hatte jedoch die Raumsonde Galileo, die sich zu dieser Zeit gerade auf Rendezvous-Kurs mit Jupiter befand, den sie im Jahr 1995 erreichen sollte.

Galileo befand sich während des Einschlags nur 1,6 A.E. (bzw. 240 Millionen Kilometer) von Jupiter entfernt und blickte direkt auf das Einschlagsgebiet.

Einschlag auf der Rückseite des Jupiter

Vergleichbare Ereignisse in dieser Dimension waren noch nie zuvor beobachtet worden. Die Prognosen der zu erwartenden Ereignisse gingen weit auseinander, denn viele Fakten zum Aufbau von Kometenkernen und der chemischen Schichtung der Jupiter-Atmosphäre waren bis dahin noch weitgehend unklar. Die Vorhersagen reichten von kurzzeitigen Leuchterscheinungen (wie die eines großen Meteors), die von der Erde kaum nachzuweisen wären, über seismische Schockwellen, die den Planeten überziehen bis hin zu Feuerbällen, die über den Rand des Planeten aufsteigen und selbst von der Erde aus zu sehen sein würden.

Die Einschläge erfolgten von der Erde aus betrachtet etwa 4 bis 8 Grad hinter dem Planetenrand auf der Rück- bzw. Nachtseite des Jupiterglobus mit einer Geschwindigkeit von rund 60 km/s.

|

| Peter McGregor, Mark Allen |

Einschlag des Fragments K im Infraroten Licht

(Überreste vorheriger Impakte sind ebenso erkennbar), Aufnahme des Mt.-Stromlo-Observatoriums in Australien |

|

|

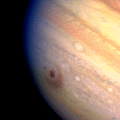

| NASA / SCScI |

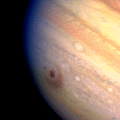

| Hubble-Aufnahme: Durch Einschlag eines Kometen- Fragments entstandener großer dunkler Fleck in der Jupiteratmosphäre |

Das erste Trümmerstück A schlug am 16. Juli 1994 um 21h13 MEZ in die Gashülle des Planeten ein und erzeugte einen riesigen aufsteigenden Feuerball, dessen Dachregion kurz nach dem Aufprall sogar von der Erde aus etwa 10 Minuten lang gesichtet werden konnte. Durch die schnelle Rotations-Geschwindigkeit des Jupiter wurden die Folgen des Einschlags innerhalb einer viertel bis halben Stunde von der Erde aus sichtbar. Ein großer dunkler Fleck zeigte sich in der südlichen Hemisphäre des Jupiter. Jeder weitere darauf folgende Einschlag erzeugte einen weiteren solchen sichtbaren Überrest, die nach und nach mit der Rotation des Planeten ins Blickfeld gerieten.

Im Laufe von 6 Tagen wurden 21 separate Einschläge beobachtet. Das vermutlich größte Fragment mit der Bezeichnung G trat am 18. Juli um 08h33 MEZ in die Atmosphäre ein. Der durch die gewaltige Detonation hervorgerufene Lichtblitz dauerte 5 Sekunden an und wurde sogar vom Jupitermond Io reflektiert. Der dunkle Überrest in Jupiters Atmosphäre besaß einen Durchmesser von mehr als 12.000 Kilometern (entsprechend dem Erddurchmesser). Zwei weitere Einschläge am 19. Juli, die 12 Stunden von einander stattfanden, erzeugten ähnliche Überreste wie das Fragment G. Die Einschläge endeten am 22. Juli mit dem Fragment W.

Auswirkungen

Bei den Explosionen entstanden Temperaturen von ca. 10.000 bis über 20.000°C. Die Explosionswirkung der Fragmente wurde auf einige Millionen Megatonnen TNT geschätzt. Zumindest die großen Bruchstücke (G und Q) dürften in der Lage gewesen sein, etwa 50 bis 70 Kilometer weit unter die Ammoniak-Wolkenobergrenze einzudringen. Spektralanalytisch konnten Ammoniak und Schwefel unter den Explosionstrichtern sehr schnell nachgewiesen werden. Anders als erwartet konnte kaum ein Vorhandensein von Wasser nachgewiesen werden.

Zur Überraschung der Wissenschaftler wurden über den Polarregionen während der Einschläge plötzlich verstärkt Aurora-Phänomene beobachtet.

Ein besonders auffälliges Muster wurde durch den Impakt des Fragments G erzeugt. Nach mehreren Umrundungen zeigte es die Form eines asymmetrischen schwarzen Multi-Ringsystems, dessen Fronten unter Kontrastverlust langsam nach außen wanderten.

Die Ausdehnungen der durch die Impakte entstandenen dunklen Flecken in der südlichen Jupiteratmosphäre erschienen hinsichtlich des Verursachers proportional zu sein. Sie erreichten teilweise eine Größe vergleichbar mit dem Erdduchmesser und schwächten sich erst nach mehreren Rotationen des Jupiter-Globus durch Verwirbelungen deutlicher ab. Einige blieben noch Monate später auch in Amateurteleskopen zum Teil deutlicher als der Große Rote Fleck erkennbar.

Erneuter Einschlag 15 Jahre später

Exakt 15 Jahre später kam es offenbar zu einem vergleichbaren Ereignis. Am 19. Juli 2009 scheint ein größeres Objekt in die Atmosphäre des Planeten Jupiter eingedrungen zu sein. Daraufhin berichteten Beobachter weltweit, dass ein deutlicher dunkler Fleck in der Atmosphäre des Gasplaneten zu erkennen war, der in seiner Erscheinung an die Einschläge der Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levy 9 im Jahr 1994 erinnern ließ. Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei dem Impaktor um ein kleineres und kompakteres Objekt (möglicherweise einen unentdeckten Asteroiden) gehandelt haben könnte, der einen Durchmesser von 200 bis 500 Metern besessen haben dürfte.

Seit dem Jahr 2010 konnten zahlreiche weitere Impakt-Ereignisse registriert werden, die jedoch von weitaus kleineren Körpern verursacht wurden. Sie wurden meist als kurzzeitig aufleuchtende Lichtblitze in Video-Aufnahmen des Jupiter registriert, die von Amateurastronomen erstellt wurden. |

|

|

|

Komet ATLAS |

|

| Rückblick auf den hellen Kometen des Jahres 2025 |

|

|