|

|

|

Pluto

Prototyp der Trans-Neptun-Objekte |

|

|

| Pluto - der ferne eisige Unbekannte |

|

|

| IAU |

| Position von Pluto im Sonnensystem - mit Ceres und Eris (2003 UB313) zählt er zu den Zwergplaneten |

Das 1930 entdeckte Objekt wurde bis ins Jahr 2006 als neunter Planet bezeichnet. Im Laufe der voran gegangenen Jahre kam unter einer wachsenden Gruppe von Wissenschaftlern aber der Zweifel auf, ob Pluto überhaupt noch offiziell zu der Gruppe der Planeten gezählt werden solle. In ähnlicher Entfernung zur Sonne wurden zahlreiche Objekte entdeckt, die zwar größtenteils viel geringere Durchmesser als Pluto aufweisen, dennoch aber sehr ähnliche charakteristische Eigenschaften besitzen.

Nach der Entdeckung von Eris - einem noch größeren Trans-Neptun-Objekt als Pluto - grenzte die Internationale Astronomische Union (IAU) den Begriff Planet schärfer ein und erkannte Pluto den Planetenstatus ab.

|

| NASA / STScI |

| Pluto und Charon - aufgenommen von Hubble Space Telescope |

Pluto wird heute als bedeutender Prototyp der Trans-Neptun-Objekte betrachtet. Da der Himmelskörper eine kugelförmige Gestalt besitzt, zählt er fortan auch zu den »Zwergplaneten. Die offizielle Bezeichnung mit Ordnungsnummer lautet nun (134340) Pluto.

Seine elliptische, um rund 17° gegen die Ekliptik geneigte Umlaufbahn befindet sich teilweise innerhalb, zum größten Teil jedoch außerhalb der Neptun-Bahn.

Die äußerst flüchtige Atmosphäre des fernen Zwergplaneten besteht möglicherweise aus Methan und Stickstoff, seine Oberfläche aus Methaneis. Aufgrund der weiten Entfernung zur Sonne wird angenommen, dass auf Plutos Oberfläche Temperaturen von bis zu -240°C erreicht werden.

|

| David A. Aguilar |

| Künstlerische Darstellung - Ansicht von Pluto und Charon von einem der erst kürzlich entdeckten beiden weiteren Satelliten |

Pluto befindet sich im Schnitt etwa 40 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Von diesem weit entfernten Ort aus betrachtet erscheint die Sonne nur noch als sehr heller Stern. Das Licht benötigt für diese Distanz mehr als 5 Stunden. Seine scheinbare Helligkeit liegt bei etwa 14mag, womit er das hellste Objekt im Kuiper-Gürtel ist. Pluto kann mit größeren Teleskopen im Sternbild Schlangenträger/Schütze aufgefunden werden.

Pluto besitzt neben zwei kleineren Satelliten Nix und Hydra auch einen sehr großen Begleiter mit dem Namen Charon, welcher erst 48 Jahre nach der Entdeckung Plutos im Jahre 1978 entdeckt wurde. Charon weist eine etwas geringere Größe als Pluto auf und umkreist mit ihm alle 6,4 Tage einen gemeinsamen Schwerpunkt.

|

| NASA |

| Künstlerische Darstellung der Sonde New Horizons im Pluto-System |

Pluto wurde bislang noch nicht von einer Raumsonde aus unmittelbarer Nähe untersucht und bleibt daher ein mysteriöses Objekt. Im Jahr 2015 soll die US-amerikanische Raumsonde »New Horizons das Pluto-System erreichen und erste hochauflösende Bilder der fernen Welt liefern.

Plutos Name wurde seinerzeit durch die Initialen PL zu Ehren von Percival Lowell beeinflusst, der die Suche nach einem neunten Planeten motivierte und somit maßgeblich an der Entdeckung Plutos teilhatte.

| Größe |

Wert |

| mittlerer Abstand von der Sonne |

5.966x106 km = 39,53 AE |

| Umlaufzeit um die Sonne |

247,7 Jahre |

| Rotationszeit |

6,39 d |

| Bahnneigung gegen die Ekliptik |

17,2° |

| Exzentrizität der Umlaufbahn |

0,248 |

| Äquatorneigung gegen die Bahnebene |

rund 122° |

| Äquatordurchmesser |

2.300 km |

| mittlere Dichte |

2,03 g/cm³ |

| Masse |

1,29 x 1022 |

| Fallbeschleunigung |

0,4 cm/s² |

| Albedo |

0,4 |

| größte scheinbare Helligkeit |

+14m,9 |

| Monde |

1 (Charon) |

|

|

|

| SwRI, NASA |

| Echtfarbenfoto mit groben Oberflächendetails auf Pluto – das Bild wurde basierend auf Helligkeits- Veränderungen während Bedeckungen durch Charon berechnet |

Pluto besitzt eine nur leicht ausgeprägte dünne Atmosphäre, die aus Atomen und Molekülen besteht, die der eisige Zwergplanet freisetzt, wenn das Sonnenlicht ihn aufheizt. Die Atmosphäre dehnt sich also aus, wenn er sich näher an der Sonne befindet. Seine außergewöhnlich stark exzentrische Bahn führt ihn teilweise näher an die Sonne heran, als den Planeten Neptun, andererseits auch weit hinaus aus dem Sonnensystem.

Im Jahr 1989 passierte das weit entfernte Objekt zusammen mit seinem Begleiter Charon seinen sonnennächsten Bahnpunkt, das Perihel. Wissenschaftler gingen davon aus, zu dieser Zeit eine leichte Pluto-Atmosphäre nachweisen zu können, die in den Folgejahren wieder an Bedeutung verlieren müsste.

Beobachtungen der Pluto-Atmosphäre

|

| NASA / STScI |

| errechnete Helligkeitsverteilung auf Plutos Oberfläche |

Direkte optische Beobachtungen der Pluto-Atmosphäre sind nicht möglich, da der weit entfernte Zwergplanet selbst auf Fotos des Hubble Weltraumteleskops keine besonderen Details zu erkennen gibt.

Pluto muss zwangsläufig einen Stern verfinstern, also die von der Erde aus sichtbare weit entfernte scheinbar punktförmige Lichtquelle im Hintergund bei seiner Bewegung am Fimament überbedecken. Kurz bevor der Stern hinter Plutos Rand verschwindet, wird sein Licht durch die dünne Atmosphäre abgeschwächt. Je länger und stärker diese Abschwächung erfolgt, desto ausgeprägter und dichter ist Plutos Atmosphäre.

Zu einer solchen Sternbedeckung durch Pluto kam es bereits 1988, als zum ersten Mal ein dünne Atmosphäre nachgewiesen werden konnte. Auch 2003 wurde wieder ein solches Ereignis verfolgt. Erstaunlicher Weise lässt sich aus den Beobachtungsergebnissen schlussfolgern, dass sich Plutos Atmosphäre entgegen den Erwartungen auch 14 Jahre nach Passieren seines Perhihels noch merklich ausgedehnt hat. Gegenüber den letzten Beobachtungen von 1988 soll sich der Atmosphärendruck sogar verdoppelt haben.

Das Phänomen lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass die Temperaturen in Plutos Atmosphäre vermutlich erste einige Jahre nach der größten Annäherung an die Sonne ihr Maximum erreichen. Auf der Erde werden die höchsten Tagestemperaturen beispielsweise auch erst zwischen 14 und 15 Uhr gemessen.

Die Oberfläche Plutos ist während seiner Annäherung an die Sonne beachtlich dunkler geworden. Diese Beobachtung spricht dafür, dass auf seiner Oberfläche abgelagerte Eisschichten während sonnennaher Phasen zu einer Atmosphäre verdampfen, um später in kälteren Zeiten wieder auf der Oberfläche zu gefrieren.

Vermutlich wird sich Plutos Atmosphäre erst wieder in einigen Jahren deutlich abkühlen und stark zurückziehen. Es bleibt spannend, ob die Raumsonde New Horizons bei ihrer Ankunft im Jahr 2015 noch Reste der Plutoantmosphäre aufspüren können wird. |

|

|

| ESO |

| Komposit von Bildern, die drei bis eine Stunde vor der Bedeckung aufgenommen wurden - Pluto und Charon befinden sich über den gesamten Zeitraum hinweg zentriert in der Mitte des Bildes, die Sterne scheinen sich relativ dazu zu bewegen |

Eine Forschergruppe konnte am 10. Juli 2005 die seltene Gelegenheit nutzen, den größten Plutomond Charon während einer Sternbedeckung zu beobachten. Aus den Beobachtungsdaten ermittelten die Astronomen den Durchmesser des Mondes und die Dichte seiner Atmosphäre.

Sternbedeckungen sind zwar seltene aber hervorragende Möglichkeiten, genauere Informationen über das ferne Pluto-System zu erlangen. Selbst fotografische Aufnahen des Weltraumteleskops Hubble liefern aufgrund der großen Distanz nur wenige Details über den Zwergplaneten und seine Begleiter.

Die Daten, die aus der etwas weniger als eine Minute andauernden Bedeckung gewonnenen werden konnten, zeigen, dass der kleine Mond einen Durchmesser von 1.212 (±16) Kilometern besitzt. In Kombination mit den Massenangaben, die kürzlich aus Beobachtungen mit dem Hubble Space Telescope abgeleitet werden konnten, lässt sich die Dichte des größten Begleiters von Pluto auf 1,72 g/cm³ bestimmen. Charon besitzt somit ungefähr ein Drittel der Erddichte, was auf eine Zusammensetzung aus vornehmlich eisigem und steinigem Material schließen lässt.

Ein signifikannter Rückgang der Helligkeit des Lichtes des durch Charon bedeckten Sterns kurz vor dessen Verschwinden konnte nicht beobachtet werden. Das Beobachtungsergebnis zeigt, dass Charon (wenn überhaupt) nur eine sehr dünne Gashülle besitzt, die lediglich ein Millionstel der Dichte der Erdatmosphäre aufweisen könnte.

|

|

|

| NASA, ESA, G.Bacon |

| Künstlerische Darstellung des Pluto-Systems von der Oberfläche von Hydra aus betrachtet. Pluto ist in der Mitte zu erkennen, Charon zur Rechten, Nix zur Linken |

Mit dem Hubble Space Telescope wurden am 15. und 18. Mai des Jahres 2005 Bilder des weit entfernten Zwergplaneten Pluto angefertigt, die aufdecken, dass die eisige Welt nicht nur von Charon, sondern auch von zwei weiteren kleinen Objekten begleitet wird, die die Namen Hydra und Nix erhalten haben.

Nix - die mythologische Mutter von Charon - ist die griechische Göttin der Nacht, Hydra ist eine Furcht erregende neunköpfige Schlange, die den Eingang zur Unterwelt bewacht.

Die Internationale Astronomische Union (IAU) erachtete diese Bezeichnungen als passende Ergänzung für Plutos größten Begleiter Charon, dessen Name vom römischen Gott der Unterwelt abgeleitet wurde. Auch stehen die Initialen der beiden neuen Namen N und H stellvertretend für die Bezeichnung der NASA-Sonde New Horizons, die sich auf dem Weg zum Pluto befindet.

|

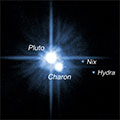

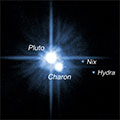

| NASA, ESA |

| Pluto, Charon und zwei weitere, 2005 entdeckte kleine Begleiter, die gemeinsam mit Charon Pluto umrunden |

Pluto ist das erste bekannte Objekt innerhalb des Kuipter-Gürtels, das mehrere Trabanten besitzt. Im Vergleich zu Pluto mit seinem großen Begleiter Charon, die Durchmesser von 2.360 und 1.210 Kilometern besitzen, handelt es sich bei den beiden kleinen Satelliten mit nur 40 bis 120 Kilometern Durchmesser um Winzlinge.

Die ersten von der NASA veröffentlichten Bilder der beiden kleinen Pluto-Satelliten sind Kombinationen aus kurzzeitig belichteten Aufnahmen der beiden größeren Objekte Pluto und Charon und Langzeitaufnahmen von Nix und Hydra.

Die beiden kleineren Satelliten sind ungefähr fünftausend Mal lichtschwächer als Pluto. Die Langzeitbelichtungen wurden in einem einzigen Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtspektrums aufgenommen und geben deshalb keine Farbinformation wieder.

|

| STScI, SwRI, HST Pluto Companion Search Team, ESA, NASA |

| Pluto mit Charon, Nix und Hydra - aktuelle Aufnahme des Hubble Space Telescope vom 15. Februar 2006 |

Neuere Bilder des Wetraumteleskops Hubble aus dem Jahr 2006 zeigen Pluto, seinen großen Begleiter Charon und die beiden kleinen Satelliten Nix und Hydra. Sie scheinen sich wie auch Charon entgegen dem Uhrzeigersinn um Pluto zu bewegen.

Der Abstand der beiden Satelliten vom Hauptkörper liegt bei 44.000 Kilometern. Diese Entfernung entspricht in etwa der zwei- bis dreifachen Distanz von Pluto zu Charon.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass mit der Annäherung der Raumsonde New Horizons an das Pluto-System weitere noch kleinere Satelliten entdeckt werden könnten.

|

|

|

|

Die längste SoFi des Jahrhunderts |

|

| Rückblick auf die totale Sonnenfinsternis vom 22. Juli 2009 |

|