|

|

|

Uranus

Der blaue Gasplanet |

|

|

|

|

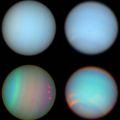

| NASA |

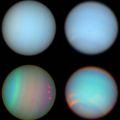

| Hubble-Aufnahmen vom August 2003 zeigen Uranus (links) und Neptun (rechts), oben: natürliche Ansicht, unten: Falschfarben |

Uranus wurde am 13. März 1781 von F. W. Herschel entdeckt. Er unterscheidet sich von allen anderen Planeten durch die Lage seiner Rotationsachse, die fast genau in der Bahnebene liegt.

Atmosphäre

Aus den beim Vorbeiflug der Raumsonde Voyager 2 im Januar 1986 gewonnenen Daten geht hervor, dass der grünlich-blaue Uranus eine Atmosphäre (Temperatur um -200°C) aus 83% Wasserstoff, 15% Helium und 2% Methan besitzt. Letzteres konnte in tieferen Atmosphären-Schichten in wolkenartigen Gebilden als Methaneisnebel identifiziert werden.

Übersicht

| Größe |

Wert |

| mittlerer Abstand von der Sonne |

2884x106 km = 19,18 AE |

| Umlaufzeit um die Sonne |

84 Jahre |

| Rotationszeit |

17,9 h |

| Bahnneigung gegen die Ekliptik |

0,77° |

| Exzentrizität der Umlaufbahn |

0,047 |

| Äquatorneigung gegen die Bahnebene |

rund 98° |

| Äquatordurchmesser |

51.120 km |

| mittlere Dichte |

1,27 g/cm3 |

| Masse |

8.68 x 1025 |

| Fallbeschleunigung |

777 cm/s2 |

| Albedo |

0,51 |

| größte scheinbare Helligkeit |

+5,5 mag |

| Monde |

mindestens 28 |

|

|

Uranus besitzt neben 5 größeren und mindestens 23 kleineren Monden auch ein schmales, aus mehreren dünnen Ringen bestehendes doppeltes Ringsystem. Die Ringpartikel bestehen aus dunklem felsigen bzw. carbonischen Material.

|

|

|

| STScI |

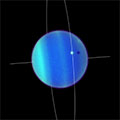

| Hubble-Aufnahmen aus dem Jahr 2003 und 2005, die das zweite Ringsystem des Uranus zeigen |

Bei Beobachtungen der Uranus-Atmosphäre wurden im Jahr 1977 erstmals 9 Ringe entdeckt. Während der Voyager-Vorbeiflüge in den 1980er Jahren wurden die beiden inneren Ringe und 10 Monde aufgespürt. Die äußeren Ringe wurden zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erkannt. Sie sind extrem lichtschwach und befinden sich viel weiter entfernt von Uranus.

Das Weltraumteleskop Hubble fotografierte die lichtschwachen äußeren Ringe erstmals im August 2004 und erneut im September 2005. Das Forscherteam untersuchte daraufhin archivierte Quellen und erkannte die feinen Gebilde auch auf älteren Bildern aus dem Jahr 2003 und sogar auf Aufnahmen von Voyager 2 aus dem Jahr 1986.

Zweites Ringsystem wird gespeist

|

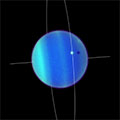

| Uranus mit Ringen |

Aufgrund der großen Distanz spricht man sogar von einem zweiten Ringsystem. Eine kleiner mit dem Hubble Space Telescope entdeckter Mond teilt sich mit einem der Ringe die Umlaufbahn um Uranus.

Es wird vermutet, dass sich die feinen Eis- und Staubpartikel, aus denen die Ringe des blauen Gasplaneten bestehen, nach und nach auf spiralförmigen Bahnen von Uranus entfernen. Demnach muss es eine Quelle im Uranus-System geben, die diese Ringe im Laufe der Zeit mit Nachschubmaterial versorgt, da die Strukturen anderenfalls verschwinden würden.

Der nur wenige Kilometer große Mond Mab könnte eine solche Quelle sein. Durch Meteoriten-Einschläge auf diesem Mond können feine Staubpartikel und anderes fragmentiertes Material von der Oberfläche in eine Umlaufbahn um Uranus geschleudert werden. Diese Partikel verteilen sich dann entlang der Umlaufbahn des Mondes und bilden einen feinen Ring.

Chaotische Abweichungen

|

| NASA, Erich Karkoschka, University of Arizona |

| Planet Uranus im August 2003 mit seinen feinen Ringen und einigen Monden. Genz rechts im Bild ist Ariel, im Uhrzeigersinn von oben: Desdemona, Belinda, Portia, Cressida, und Puck. |

Aus Aufnahmen des Hubble Space Telescope des Jahres 2005 ließ sich erkennen, dass sich die Umlaufbahnen der inneren Uranusmonde seit 1994 beachtlich verändert hatten. Die Daten der Umlaufbahnen wurden aus Bildern der Voyager-Sonden und früheren Hubble-Fotos abgeleitet. Die erkannten Abweichungen werden auf chaotische Prozesse zurückgeführt, die daraus resultieren, dass es unter den vielen Uranus-Monden zu einen ständig variierenden Austausch von Drehmoments- und Bahnenergie kommt. Folglich muss es im Uranus-System im Abstand von mehreren Millionen Jahren zu Kollisionen solcher Satelliten kommen, was verglichen zum Alter unseres Sonnensystems (4,5 Milliarden Jahre) eine recht kurze Zeitspanne ist.

|

|

Uranus zeigt von der Erde aus betrachtet eine scheinbare Helligkeit, die ihn unter besonders günstigen Umständen gerade noch mit dem bloßen Auge erkennbar sein lässt. Aufgrund seiner nur verhältnismäßig leicht schwankenden Oppositions-Entfernungen, bleibt seine scheinbare Helligkeit weitgehend konstant bei etwa 5,5 mag. Er erreicht seine Oppositions-Position

im Jahr 2025 am 21. November und verlagert diesen Termin von Jahr zu Jahr um vier bis fünf Tage nach hinten.

Die folgende Tabelle zeigt die Daten für Uranus-Oppositionen für die Jahre 2025 bis 2060. Der ferne Gasplanet erreicht den sonnennächsten Punkt auf seiner Umlaufbahn ( Perihel) am 15. August 2050. Sein Aphel erreichte er zuletzt am 17. Februar 2009. Am 24. November 2092 wird er diese Bahnposition erneut durchlaufen.

| Datum |

Entfernung |

Helligkeit |

Scheinb. Größe |

Sternbild |

| Jahr |

Datum |

A.E. |

mag |

Bogensekunden |

Abkürzung |

| 2025 |

21. Nov |

18,509 |

5,62 |

3,81 |

Tau |

| 2026 |

25. Nov |

18,444 |

5,60 |

3,82 |

Tau |

| 2027 |

30. Nov |

18,377 |

5,58 |

3,84 |

Tau |

| 2028 |

3. Dez |

18,308 |

5,56 |

3,85 |

Tau |

| 2029 |

8. Dez |

18,239 |

5,55 |

3,86 |

Tau |

| 2030 |

12. Dez |

18,171 |

5,53 |

3,88 |

Tau |

| 2031 |

17. Dez |

18,103 |

5,52 |

3,89 |

Tau |

| 2032 |

20. Dez |

18,036 |

5,50 |

3,91 |

Tau |

| 2033 |

25. Dez |

17,970 |

5,49 |

3,92 |

Gem |

| 2034 |

30. Dez |

17,906 |

5,48 |

3,94 |

Gem |

| 2035 |

- |

- |

- |

- |

- |

| 2036 |

6. Jan |

17,843 |

5,47 |

3,95 |

Gem |

| 2037 |

8. Jan |

17,781 |

5,46 |

3,96 |

Gem |

| 2038 |

12. Jan |

17,720 |

5,45 |

3,98 |

Gem |

| 2039 |

19. Jan |

17,661 |

5,44 |

3,99 |

Gem |

| 2040 |

21. Jan |

17,604 |

5,43 |

4,00 |

Cnc |

| 2041 |

26. Jan |

17,550 |

5,42 |

4,02 |

Cnc |

| 2042 |

31. Jan |

17,500 |

5,41 |

4,03 |

Cnc |

| 2043 |

4. Feb |

17,454 |

5,40 |

4,04 |

Cnc |

| 2044 |

9. Feb |

17,413 |

5,40 |

4,05 |

Leo |

| 2045 |

13. Feb |

17,378 |

5,39 |

4,06 |

Leo |

| 2046 |

18. Feb |

17,348 |

5,39 |

4,06 |

Leo |

| 2047 |

23. Feb |

17,325 |

5,39 |

4,07 |

Leo |

| 2048 |

28. Feb |

17,308 |

5,39 |

4,07 |

Leo |

| 2049 |

4. Mär |

17,297 |

5,39 |

4,07 |

Leo |

| 2050 |

9. Mär |

17,291 |

5,39 |

4,08 |

Leo |

| 2051 |

14. Mär |

17,290 |

5,39 |

4,08 |

Leo |

| 2052 |

18. Mär |

17,294 |

5,38 |

4,08 |

Vir |

| 2053 |

23. Mär |

17,303 |

5,38 |

4,07 |

Vir |

| 2054 |

28. Mär |

17,316 |

5,38 |

4,07 |

Vir |

| 2055 |

2. Apr |

17,334 |

5,38 |

4,07 |

Vir |

| 2056 |

7. Apr |

17,358 |

5,38 |

4,06 |

Vir |

| 2057 |

12. Apr |

17,386 |

5,39 |

4,05 |

Vir |

| 2058 |

17. Apr |

17,421 |

5,39 |

4,05 |

Vir |

| 2059 |

22. Apr |

17,461 |

5,40 |

4,04 |

Vir |

| 2060 |

26. Apr |

17,507 |

5,40 |

4,03 |

Vir |

|

|

Mit dem Weltrumteleskop Hubble konnte im Jahr 2006 ein seltenes Ereignis auf dem Planten Uranus beobachtet werden. Dabei bewegte sich der Mond Ariel vor der Planetenscheibe hinweg. Der Schatten des Mondes fiel auf die Wolkenoberfläche des blauen Gasriesen - ein imaginärer Beobachter hätte zu diesem Zeitpunkt von dort aus eine Sonnenfinsternis auf Uranus erleben können.

|

| NASA, ESA |

| Finsternisse auf Uranus treten nur alle 42 Jahre auf, da seine Rotations- Achse auf der Seite liegt |

Der weiße Fleck nahe der Mitte der Uranus-Scheibe ist der Mond Ariel, dessen Schatten als deutlicher dunkler Fleck in der blauen Wolkenhülle des Gasplaneten zu erkennen ist. Ariel besitzt einen Durchmesser von ungefähr 1.100 Kilometern, was in etwa einem Drittel der Größe unseres »Erdmondes entspricht. Dieser Durchmesser reicht aus, um von der Wolkenobergrenze des Uranus aus betrachtet die dort winzige Sonnenscheibe vollständig abzudecken.

Transite von Monden vor Ihren Planeten sind eigentlich keine Seltenheit im Sonnensystem. So zeigen die vier »Galileischen Jupiter-Monde recht häufig ähnliche Schattenspiele auf der Oberfläche des Gasriesen. Die Bahngeometrie der Monde des Uranus lässt ein solches Ereignis jedoch nur sehr selten zu. Die Rotationsachse des Uranus ist um 98° zur Ekliptik geneigt und die Monde befinden sich in dessen Äquatorialebene. Uranus benötigt 84 Jahre, um die Sonne einmal zu umrunden. Somit können Finsternisse hier nur alle 42 Jahre auftreten − genau dann, wenn man von der Sonne aus auf die Kante der Umlaufebene der Monde sehen kann.

Das Hubble-Foto dokumentiert die erste Beobachtung eines solchen Ereignisses auf der Uranus-Oberfläche, kurz bevor der Planet seine Sonnenwende-Bahnposition im Jahr 2007 erreichte. Vom Uranus aus betrachtet stand die Sonne zu dieser Zeit über dessen Äquator im Zenit. Während der vorangegangenen Sonnenwende auf Uranus im Jahr 1965 gab es noch keine Teleskope, die eine ausreichende Auflösung besaßen, um ein solches Ereignis beobachten zu können. |

|

|

|

Mondfinsternisse bis Ende 2030 |

|

| Übersicht aller MoFis des aktuellen Jahrzehnts |

|