|

|

|

Stardust

Raumsonde sammelt Sternenstaub |

|

|

Die NASA-Raumsonde Stardust trat zu Begin des Jahres in die Koma des Kometen Wild 2 ein und näherte sich dessen Kern auf wenige hundert Kilometer Entfernung an. Die Sonde erspähte unerwartete Details, die eine Überraschung für die amerikanischen Wissenschaftler darstellten. Nachdem die Sonde die stürmische Passage des Kometen unbeschadet überstand, wird sie in zwei Jahren zur Erde zurückkehren, um Proben von eingefangenem ursprünglichem Trümmer-Material abzuliefern - Überreste aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,2 Milliarden Jahren.

Noch immer werten die am Projekt Stardust beteiligten Wissenschaftler die von der Kometensonde Anfang des Jahres gewonnenen Daten aus. Man erwartete auf den Fotografien der Sonde einen kosmischen schmutzigen Schneeball zu erkennen, doch die Ergebnisse zeigten einen viel extravaganteren Ort mit tiefen Kratern, steilen Klippen und dutzender Jets, die aus dem inneren des Kometenkerns emporschießen. Einige Formationen scheinen Milliarden Jahre alt zu sein, andere sind im Begriff ständiger Veränderung.

|

| Stürmischer Vorbeiflug am Kometen Wild 2 |

|

|

| NASA, JPL |

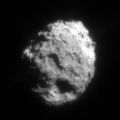

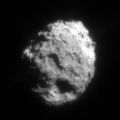

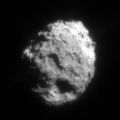

| Der Kern des Kometen Wild 2 fotografiert von Stardust mit einer maximalen Auflösung von ungefähr 20 Metern - der fast runde Kometenkern besitzt einen Durchmesser von ungefähr 5 Kilometern |

Seit dem 2. Januar 2004 gehört die Raumsonde Stardust zu den ersten Forschungsmissionen, die den gefährlichen Versuch wagten, sich einem Kometenkern zu nähern, um dessen Oberflächendetails beobachten zu können. An diesem Tag durchquerte Stardust die stürmische Wolke aus Gas, Staub und kleinen kieselförmigen Meteoriten, die den Kern des Kometen Wild 2 umgibt und wurde dabei heftigen Böen des aggressiven Kometenstaubs ausgesetzt.

Mindestens 10 Mal wurde Stardust während dieser kritischen Zeit von Geschossen getroffen, die sich mit der sechsfachen Geschwindigkeit einer Gewährkugel, genauer mit 6,1 Kilometern pro Sekunde, durch den Raum bewegten und den äußeren Schutzschild der Sonde durchdringen konnten. Die durch weitere Schutzschichten abgeschirmten Systeme der Sonde überstanden die Attacken der winzigen aber schnellen Kometenbruchstücke in erstaunlich guter Verfassung. Die 16 Raketentriebwerke versuchten während dieser Zeit energisch den Kurs zu halten. |

|

|

| NASA, JPL |

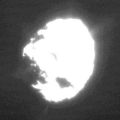

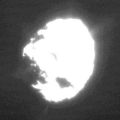

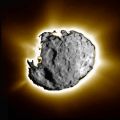

| Ein länger belichtetes Bild des Kometenkerns lässt schwache Jets erkennen, die vom Kern ausgehen und einen heftigen Wind aus Gas- und Staubmassen in die Koma des Kometen blasen |

Aus einer äußerst geringen Entfernung von gerade einmal nur 236 Kilometern konnte Stardust zahlreiche Aufnahmen des Kometenkerns anfertigen. Die Sonde nutzte hierzu seine Navigationskamera, die eigentlich nur zu dem Zweck bestimmt ist, die Sonde auf ihrem vorbestimmten Kurs zu halten. Die entstandenen Bilder zeigen aber trotzdem beispiellose Details des eisigen Kometen-Herzens. Die Kamera von Stardust wurde während des Vorbeiflugs geschwenkt, um den Kometenkern, der aufgrund seiner Zusammensetzung auch häufig als Schmutziger Schneeball bezeichnet wird, nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. |

| Stardust erspäht Formationen auf Kometenkern |

|

|

| NASA, JPL |

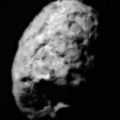

| Kern des Kometen Wild 2, den die Raumsonde Stardust während ihres nahen Vorbeiflugs aus einer Entfernung von 236 Kilometern am 2. Januar 2004 fotografieren konnte. Bei dem Vorbeiflug konnten die detailreichsten, hochauflösensten jemals angefertigten Bilder aufgenommen werden. |

Die wissenschaftlichen Auswertungen des historischen Zusammentreffens zwischen der Raumsonde Stardust und dem Kometen Wild 2 zeigen eine sehr viel fremdere Welt, als ursprünglich angenommen. Die starre Oberfläche, die von hoch aufragenden Spitzen, tief eingetauchten Kratern und steilen Klippen überzogen ist und aus der ständig gewaltige Gasjets austreten, hat die Wissenschaftler überrascht.

Die Wissenschaftler erwarteten auf den Aufnahmen von Stardust einen überdimensionierten schmutzigen, dunklen und lockeren Schneeball vorzufinden. Stattdessen erkannten die Forscher auf den ersten zur Erde gefunkten Bildern detaillierte Oberflächenformationen, die die Oberfläche des Kometenkerns überziehen.

Die von Stardust angefertigten Bilder zeigen bis zu 100 Meter hohe Gipfel und 150 Meter tiefe Krater. Einige Krater zeigen eine runde zentrale Vertiefung, die von zerzaustem, ausgeweorfenem Material umgeben ist. Andere besitzen eine flache Ebene und steile Kraterwände. Der Durchmesser eines großen erkennbaren Kraters beträgt ungefähr ein Fünftel des Kerndurchmessers. Der als Left Foot (Linker Fuß) bezeichnete Krater besitzt einen Durchmesser von einem Kilometer, wohingegen der Komet einen Durchmesser von gerade 5 Kilometern aufweist. Alle Anzeichen sprechen für eine mehr oder weniger stabile zusammenhängende Oberfläche des Objekts.

Der Theorie des Stardust-Team zu Folge wurden die Oberflächen-Charakteristika durch die Sublimation der eisigen Bestandteile des Kometenkerns und durch Einschläge anderer Körper auf der Oberfläche geprägt. Viele Oberflächenformationen dürften bereits vor Milliarden von Jahren entstanden sein, als das Leben auf der Erde entstand.

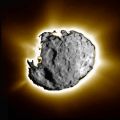

Eine weitere Überraschung bereitete der unerwartete Reichtum und das dynamische Verhalten der aus dem Kern austretenden Gas- und Partikeljets. Die Wissenschaftler erwarteten wenige Jets vorzufinden, konnten auf den Bildern des kurzen Vorbeiflugs jedoch mehr als zwei Dutzend verschiedener solcher Gas- und Partikelströme erkennen. |

| Harte Geschosse treffen Stardust |

|

|

| NASA, JPL |

| Fotomontage des Kerns des Kometens mit austretenden Jets |

Die Wissenschaftler gingen davon aus, einen gleichmäßigen Anstieg der Anzahl der eintreffenden Partikel zu verzeichnen, je näher die Sonde dem Kometenkern kam. Die aufgezeichneten Daten ließen jedoch erkennen, dass die Raumsonde bei ihrer Annäherung durch einen wahrhaften Partikelschwarm folg, während des nahen Vorbeiflugs jedoch fast keine Einschläge der kleinen Meteoroiden verzeichnete. Erst als sich die Sonde wieder vom Kometenkern entfernte, durchquerte sie erneut einen dichten Partikelschwarm.

Das Team sagte vor der Ankunft Stardusts auch voraus, dass die Jets ihre winzigen Geschosse über eine kurze Distanz hinweg in das Halo des Kometen hinein schießen würden und sich darin zerstreuen. Stattdessen blieben einige Hochgeschwindigkeits-Jets auch über weite Entfernungen noch intakt. Dieses Phänomen bereitete der Sonde Stardust einen ziemlich rauen Vorbeiflug am Kometenkern.

Stardust durchquerte drei besonders starke Jets, die die Raumsonde mit ungefähr einer Million Partikel pro Sekunde bombardierten. Zwölf Partikel, teilweise größer als eine Gewehrkugel durchdrangen die erste Schicht der Schutzhülle der Raumsonde.

Die gewaltigen Jets bilden sich, wenn die Sonne eisige Gebiete nahe oder direkt unter der Oberfläche des Kometenkerns bescheint. Das Eis sublimiert, geht also vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über und tritt in das Vacuum des Weltraums über. Die Jets entwickeln dabei Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Stunde. |

|

|

| Koma und Schweifansatz eines Kometen |

Das an Bord der Raumsonde befindliche Instrument zur Messung der Intensität des auftreffenden Partikelstroms (Dust Flux Monitor Instrument) sammelte während des Vorbeiflugs über einen Zeitraum von 30 Minuten hinweg Daten. Stardust traf demnach auf den ersten dichten Partikelstrom, als sich die Sonde noch in einer Entfernung von 235 Kilometern befand. Ein weiteres intensives Ereignis wurde kurz nach der Passage des Kometenkerns verzeichnet, in einer Entfernung von ungefähr 3.780 Kilometern zum Kometenkern.

Das Staubregistrierungsgerät erkannte den ersten Einschlag eines Teilchens in einer Entfernung von 1.625 Kilometern, der letzte Einschlag wurde in einer Distanz von 5.600 Kilometern erfasst, als sich die Sonde wieder vom Kometen entfernte. |

| Milliarden Jahre alter Sternenstaub |

|

|

| Ein in Aerogel eingefangener Meteoroid |

Während der Passage des Partikelschwarms wurde von Stardust ein Kollektor in der Größe eines Tennisschlägers ausgefahren, der einige der schnellen Staubfragmente des Kometen einfing, um diese zwei Jahre später auf der Erde abzuliefern. Die Zellen auf der Rückseite des Kollektors wurden bereits in einem früheren Versuch während der fünfjährigen Reise bis zum Kometen-Rendezvous genutzt, um interstellaren Staub einzufangen. Beide Seiten des Kollektors sind mit 132 Zellen besetzt, die mit einem Material gefüllt sind, das von den Wissenschaftlern als Aerogel bezeichnet wird. Aerogel wurde 1933 erfunden und weist eine besonders geringe Dichte auf. Die auch als gefrorener Rauch bezeichnete Substanz besteht aus gelöstem Silizium.

Das Aerogel bietet den Wissenschaftlern die Möglichkeit, ultraschnelle Objekte, wie diese vom Kometenkern freigesetzten Meteoroiden einzufangen. Ein Partikel, welches in dieses Aerogel mit einem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit eintritt, formt einen kleinen Hitzeschild vor seiner Flugbahn, während das Aerogel schmilzt. Die Substanz absorbiert also die kinetische Energie des Partikels und bremst diesen nach wenigen Zentimetern bis zum Stillstand ab. Der Partikel selbst erhitzt sich dabei auf ungefähr 500° Celsius. Organische Bestandteile sollten hierbei größtenteils noch erhalten bleiben. |

|

|

| In einer winzigen Kapsel werden die Proben der winzigen Staubpartikel Anfang 2006 auf der Erde abgeworfen |

Die während der Passage durch die Kometenkoma eingesammelten Exemplare der Kometenbruchstücke wurden zunächst mit bordeigenen Geräten analysiert. Weitere Proben werden im Jahr 2006 auf der Erde analysiert werden können, wenn beim nächsten Erd-Vorbeiflug von Stardust die kleine Aeorogel-Kapsel nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre durch einen Fallschirm gebremst letztlich auf der Oberfläche im US-amerikanischen Bundesstaat Utah landet.

Die Wissenschaftler werden dann in der Lage sein, Material zu untersuchen, das seit der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems kaum verändert wurde. Die chemischen und physikalischen Informationen, die in den winzigen eingefangenen Objekten eingeschlossen sind, könnten detaillierte Aufschlüsse über die Formation der Planeten liefern, da sie zur gleichen Zeit entstanden sind. Doch anders als die Planeten, die im Laufe der Zeit zahlreichen geologischen Veränderungen unterlegen waren, wurden die Kometen die meiste Zeit weit entfernt von der Sonne tiefgekühlt geparkt. Somit sind diese Objekte wahrlich gefrorene hochinteressante Zeitkapseln.

Wissenschaftler vermuten, dass im eisigen Material der Kometen auch organische Verbindungen vorkommen, die einst die Bausteine des Lebens geliefert haben könnten. Demnach enthalten Kometen Aminosäuren, aus denen Proteine bestehen. Kometen sollen neben den großen Wassermassen einst auch die ersten Aminosäuren auf die Urerde transportiert haben. Auch auf der Venus und dem Mars müssen somit die ersten Bausteine des Lebens angekommen sein. |

| Am Sonntag, den 15. Januar 2005 wird knapp zwei Stunden nach lokaler Mitternacht über der US-amerikanischen Westküste ein heller Feuerball über den Himmel schießen, der bis zu 60 mal heller als die Venus aufleuchten wird. Bei diesem künstlichen Meteor handelt es sich um eine Probenkapsel, die von der Raumsonde Stardust zur Erde getragen wurde und interplanetare Materie sowie Staubpartikel des Kometen Wild 2 beinhaltet - Überreste aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,2 Milliarden Jahren. |

|

|

| In einer Kapsel werden die Proben der winzigen Staubpartikel am 15. Januar 2006 auf der Erde abgeworfen |

Die Raumkapsel wird über dem pazifischen Ozean mit einer besonders hohen Geschwindigkeit von ca. 45.000 km/h in die Erdatmosphäre eintreten, über das nördliche Kalifornien und Nevada hinweg ziehen und dabei durch die Reibung mit den Luftmolekülen bis auf Schallgeschwindigkeit abgebremst werden. Zu diesem Zeitpunkt wird sich ein Bremsfallschirm öffnen, der die Geschwindigkeit weiter verringern soll. Die Kapsel wird letztlich in einem Luftwaffen-Stützpunkt im US-Bundesstaat Utah, südwestlich von Salt-Lake-City landen. |

| Milliarden Jahre alter Sternenstaub |

|

|

| NASA, JPL |

| Der Kern des Kometen Wild 2 fotografiert von Stardust mit einer maximalen Auflösung von ungefähr 20 Metern - der fast runde Kometenkern besitzt einen Durchmesser von ungefähr 5 Kilometern |

Die Kapsel beinhaltet zehntausende winzige Staubpartikel, die vor zwei Jahren von Tennisschläger-förmigen Kollektoren eingefangen wurden, als die Raumsonde Stardust den Schweif des Kometen Wild 2 durchquerte und sich dem Kometenkern auf eine Entfernung von nur wenigen Hundert Kilometern näherte.

Der Komet Wild 2 wurde als Ziel der Mission auserkoren, da er erst im Jahr 1974 von Jupiters Gravitationskraft erfasst wurde und auf eine periodische Umlaufbahn um die Sonne katapultiert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Komet ein Bote aus dem Randbereich unseres Sonnensystems. |

|

|

| Ein in Aerogel eingefangener Meteoroid |

Die Zellen auf der Rückseite des Kollektors wurden bereits in einem früheren Versuch während der fünfjährigen Reise bis zum Kometen-Rendezvous genutzt, um interstellaren Staub einzufangen. Ungefähr einhundert solcher Partikel, die aus anderen Sonnensystemen stammen, konnten hiermit eingesammelt werden.

Beide Seiten des Kollektors sind mit 132 Zellen besetzt, die mit einem Material gefüllt sind, das von den Wissenschaftlern als Aerogel bezeichnet wird. Aerogel wurde 1933 erfunden und weist eine besonders geringe Dichte auf. Die auch als gefrorener Rauch bezeichnete Substanz besteht aus gelöstem Silizium.

Das Aerogel bietet den Wissenschaftlern die Möglichkeit, ultraschnelle Objekte, wie diese vom Kometenkern freigesetzten Meteoroiden einzufangen. Ein Partikel, welches in dieses Aerogel mit einem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit eintritt, formt einen kleinen Hitzeschild vor seiner Flugbahn, während das Aerogel schmilzt. Die Substanz absorbiert also die kinetische Energie des Partikels und bremst diesen nach wenigen Zentimetern bis zum Stillstand ab. Der Partikel selbst erhitzt sich dabei auf ungefähr 500° Celsius. Organische Bestandteile sollten hierbei größtenteils noch erhalten bleiben. |

| Erwartungsvolle Wissenschaftler |

|

|

| Die eisigen Kerne von Kometen beinhalten gefrorene Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems |

Die während der Passage durch die Kometenkoma eingesammelten Exemplare der Kometenbruchstücke wurden zunächst mit bordeigenen Geräten analysiert. Weitere Proben werden nun auf der Erde analysiert werden können, wenn die kleine Aeorogel-Kapsel nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre durch einen Fallschirm gebremst letztlich auf der Oberfläche im US-amerikanischen Bundesstaat Utah landet.

Die Wissenschaftler werden dann in der Lage sein, Material zu untersuchen, das seit der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems kaum verändert wurde. Die chemischen und physikalischen Informationen, die in den winzigen eingefangenen Objekten eingeschlossen sind, könnten detaillierte Aufschlüsse über die Formation der Planeten liefern, da sie zur gleichen Zeit entstanden sind. Doch anders als die Planeten, die im Laufe der Zeit zahlreichen geologischen Veränderungen unterlegen waren, wurden die Kometen die meiste Zeit weit entfernt von der Sonne tiefgekühlt geparkt. Somit sind diese Objekte wahrlich gefrorene hochinteressante Zeitkapseln.

Wissenschaftler vermuten, dass im eisigen Material der Kometen auch organische Verbindungen vorkommen, die einst die Bausteine des Lebens geliefert haben könnten. Demnach enthalten Kometen Aminosäuren, aus denen Proteine bestehen. Kometen sollen neben den großen Wassermassen einst auch die ersten Aminosäuren auf die Urerde transportiert haben. Auch auf der Venus und dem Mars müssen somit die ersten Bausteine des Lebens angekommen sein.

|

| In den Wüstenboden gerammte Probenkapsel der Genesis- Mission |

Die Raumsonde Stardust wurde am 7. Februar 1999 gestartet und absolvierte drei Umrundungen der Sonne auf ihrer Reise zum Kometen Wild 2, den sie am 2. Januar 2004 erreichte. Stardust konnte faszinierende Nahaufnahmen des Kometenkerns anfertigen und in der Koma des Schweifsterns zahlreiche Proben sammeln. Die nun erwartete Landung der Probenkapsel wird überschattet von einem ähnlichen Manöver der Genesis-Kapsel, die am 8. September 2004 eingefangene Partikel des Sonnenwindes zur Erde bringen sollte. Der Fallschirm der Probenkapsel öffnete sich damals jedoch nicht und die sensible Fracht zerschellte am Boden. |

|

|

|

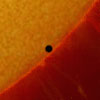

Merkur-Transit 2019 |

|

| Rückblick auf den Merkur- Durchgang vor der Sonne vom 11. November 2019 |

|